10 月まで、大阪の夢洲(ゆめしま)で開催されている大阪・関西万博。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、「いのち」という大テーマに真正面から取り組む史上初の万博として注目を集めています。会場には、“未来社会の実験場”として様々なパビリオンが登場。「いのち」や「持続可能な社会」を五感で感じ、楽しみながら学べる展示を行っています。

そこで今回は、約6分で健康状態が測定でき、ミライのヘルスケアや都市、食と文化などを疑似体験できる「大阪ヘルスケアパビリオン」をご紹介。会場ではなんと、“25年後の自分”にも出会えるとか。パビリオンの魅力を、公益社団法人 2025年日本国際博覧会大阪パビリオンの小村勝彦さんにお聞きしました。

CONTENTS

大阪ヘルスケアパビリオンのテーマ

「REBORN(リボーン)」とは

今回ご紹介する「大阪ヘルスケアパビリオン」は、東ゲートから入り、関西万博のシンボル的存在でもある「大屋根リング」をくぐる手前にある建物です。

このパビリオンは、「ミライのヘルスケア」や「ミライの都市」をめぐる「リボーン体験ルート」のほか、400を超える中小企業、スタートアップが毎週、異なるテーマで新技術を展示する「リボーンチャレンジ」、未来のドリンクや究極のおにぎりが食べられる「ミライの食と文化」、別館のXD HALLで体験できる「モンスターハンター ブリッジ」などで構成されています。

このパビリオンのテーマは、「REBORN」。直訳すると「再生した、生まれ変わった」という意味ですが、大阪ヘルスケアパビリオンにおける「REBORN」には2つの意味があるそうです。

「ひとつは、新たな自分への“生まれ変わり”に気づくこと。自分らしい生き方を見つめ直すことで、生きがいを発見したり、意識を変えるきっかけにつなげていただけたらと思っています。そしてもうひとつは、この生まれ変わりへの気づきをもとに行動を起こし、万博のテーマでもある“いのち輝く未来社会”へ新たな一歩を踏み出してもらいたいということ。この2つの思いが込められています。

パビリオンを出たあと、パビリオン内で五感を使って感じたことを行動に移してもらえれば、ここでの体験は未来につながったといえるでしょう。たとえば、『明日から食生活を見直そう』など、なんでもいいんです。『ミライは変えられる!』『今から頑張ろう!』と前向きな気持ちになって、次の行動への第一歩を踏み出すきっかけにしていただきたいですね」(公益社団法人 2025年日本国際博覧会大阪パビリオン・小村勝彦さん、以下同)

パビリオンの目玉コンテンツ

「リボーン体験」って?

大阪ヘルスケアパビリオンの最大の魅力は、「カラダ測定ポッド」を利用した「リボーン体験」です。

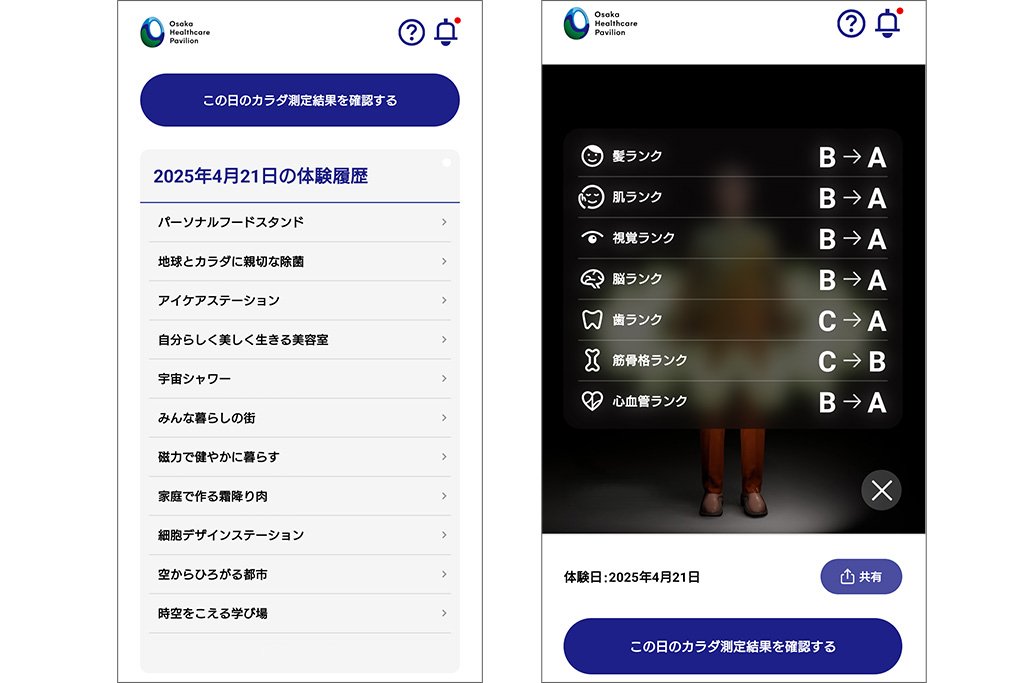

リボーンバンドを腕につけてポッドに入ると、心血管や筋骨格、髪、肌、視覚、脳、歯の7つの項目が、画像分析やセンサーなどによって測定されます。測定時間は約6分。測定が完了すると、目の前のスクリーンに測定結果が表示されます。

さらに2階にある「ミライのじぶん」ルームでは、測定したデータをもとに作られた“25年後の自分(アバター)”に会うことができます。

「大阪ヘルスケアパビリオンのアプリから事前登録を行い、QRコードを発行しておくとスムーズにリボーン体験に入れるので、ご来場前の登録がおすすめです。アプリには25年後の自分のアバターと健康データが残るので、体験後の振り返りにも使えます。ちなみにアバターも健康データも、保存しておけるのはこのアプリだけ。ぜひご利用ください。

また、ポッド内で、『髪をあげて、その状態をキープしてください』とナビゲートされる箇所がありますが、ここで前髪をしっかりあげないと、アバターの髪型が正しく作成されないことがあるので、気をつけてくださいね」

未来の健康に必要な栄養や食材レシピを

AIがパーソナライズして提案

25年後の自分に出会ったあとは、「パーソナルフードスタンド」に移動しましょう。ここでは、カラダ測定ポッドで取得した健康データといくつかの生活習慣に関する質問をもとに、AIが必要な栄養素や食材、レシピを提案してくれます。この提案内容は、一人ひとりパーソナライズされています。

「『パーソナルフードスタンド』では、測定結果をもとにいま必要な栄養素を補っていただくという意味で、GABA配合のグミや乳酸菌を配合した乳飲料、1日分のビタミン入りゼリーなど、協賛企業さまのサンプル品から、その人に合ったものが提供されます。パビリオンを出たあとに早速試し、行動を変えるきっかけにしてみてくださいね」

いざ自分の未来を変える旅へ!

編集部おすすめブース【ヘルスケア編】

カラダ測定ポッドで健康データを測定し、いまの自分の健康状態を把握したところで、協賛企業が想定する2050年頃のヘルスケアやミライの都市を体験できるゾーンへ移動しましょう。

ここでは、細胞ケア研究所やカラダ拡張スーツ、個々の腸内環境に合わせて生活のヒントを提案する「ビフィズス菌で超人間」など、多種多様な展示が行われています。そのなかから編集部のおすすめを3つご紹介します。

口に入っても安全! 新しい除菌のかたち

一般社団法人日本MA-T工業会「地球とカラダに親切な除菌」

(展示場所:ミライのヘルスケア1)

ウイルスから身を守るためには、除菌液を携帯したり、部屋に空気清浄機を置いたりと用途に応じて、さまざまなグッズを用意しなければなりません。しかし、未来の世界では空間自体を除菌することが可能になるかもしれません。それを可能にするのが「MA-T(Matching Transformation System)」と呼ばれるシステムです。

これは、「水性ラジカル」という菌やウイルスに反応する粒子を活用した技術。水性ラジカルは、少量ではあるものの水の中に安定的に存在している粒子のため、安心して使うことができ、医薬、農業、食品衛生、エネルギー分野にも応用できるそうです。

ブースでは、細かいシャワーを浴びるだけで除菌ができるシャワーゲートが展示されています。筆者が体験したところ、少し濡れる感覚はあるものの、すぐにさらっと乾き、無臭でアルコールのような匂いはいっさいあ感じませんでした。

さらに会場には、たった1台で体育館全体を除菌できる気流空間洗浄機(ドクトーレ)も設置されています。体育館は災害時の避難所に指定されることが多いので、今後、避難所の感染対策やニオイ対策アイテムとして活躍する可能性を秘めています。

近い将来、手のひらにのるボールのような小ささで、4LDKの部屋、もしくは一戸建てをまるごと除菌できるアイテムも登場するかもしれません。

目をチェックするだけで、健康状態が一目瞭然!?

ロート製薬「アイケアステーション」

(展示場所:ミライのヘルスケア2)

会社ではPC、外ではスマホ、自宅では大画面テレビ……。目を酷使する時間が増えている現代。しかし、「見えにくい」「疲れているな」と感じても、眼科を頻繁に受診するという人は少ないのではないでしょうか。

ロート製薬が提供する「アイケアステーション」では、2050年に向けて開発中の最新アイ・センシング技術を動画で体験できます。ちなみに「センシング」とは、センサーを用いてモノの動きなどの情報を収集すること。そして「アイ・センシング」とは、このセンシングで目の動きや目の情報を収集し、目の健康状態を分析する技術です。

会場では、カラダ測定ポッドのデータといくつかの質問をもとに、目の健康状態だけでなく、目元の肌年齢まで解析してもらえます。このアイ・センシング技術により、未来では、目の病気の早期発見のみならず、視力の改善、目を使ったスポーツトレーニングの提案が当たり前になっているかもしれません。

今後、画像解析や生成AI技術が向上すればするほど、自分の目の状態が鮮明に可視化され、なんとなく感じている疲れの原因が一目でわかるようになるのだとか。疲れ目がなくなり、目を輝かせて歩く人が増えるかもしれません。

自分の体に合う自分だけの細胞を使った再生医療

ロート製薬「細胞デザインステーション」

(展示場所:ミライの都市)

2050年頃を想定した展示ブース「ミライの都市」では、さまざまな再生医療を体験できます。そのなかのひとつが、「細胞デザインステーション」。

髪の毛、皮膚、内臓など、私たちの体はすべて細胞でできています。さらに、免疫を向上させたり、炎症を抑えたり、組織を修復したりといった体の維持もすべて細胞の働きによるもの。

未来では、不調をきたしている部分の治療に適した細胞を培養できる「セルマシーン」と呼ばれる自動細胞培養装置が身近になり、さまざまな場所で治療が受けられるようになると想定されます。「セルマシーン」を使うと、必要な細胞だけを取り出して数を増やし、体に投入可能な形に変化させることができるので、たとえば、ひざが痛くて歩けなかったおばあさんが、培養した細胞を使って治療すると、再び歩けるようになるそうです。

自宅で肉を作る?お弁当がおにぎりに?

編集部おすすめブース【食品編】

今、当たり前にあるものがなくなるかもしれない。反対に、今ないものが当たり前になるかもしれない。それが未来の食です。食料自給率が低下し、環境に配慮しながら作物や動物を育てなければならなくなった未来には、どのような食事があるのでしょうか。

お肉は「店で買うもの」から「家庭で作るもの」へ

培養肉未来創造コンソーシアム「家庭で作る霜降り肉」

(展示場所:ミライの都市)

牛のゲップからメタンガス(温室効果ガス)が排出され、環境に負荷がかかっているのを知っていても、おいしいお肉を食べたいと思うのは人の性。未来ではそのお肉が、店で買うものから家庭で作るものに変わっているかもしれません。

それを可能にするのが、肉の細胞から培養して肉を作る「ミートメーカー(コンセプトモデル)」です。この装置のすごいところはただ単においしいだけでなく、自分の健康や好みにあわせたお肉が作れること。赤身の量や脂肪のバランス、鉄分、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素の量を、自分が摂りたいバランスに調節できるのです。

自分好みのヘルシーなお肉とはどういう味わいなのでしょうか。展示のみのブースなので、食べることはできませんが、実際に培養されたお肉を見ることは可能です。

ベストセラーののり弁が片手で食べられる

株式会社ハースクレイ「ほっかほっか」

(展示会場:ミライの食と文化)

「ミライの食と文化」のゾーンでは、大阪産食材の活用と、新たな食文化の発信をテーマに、お店が並んでいます。編集部がとくに気になったのが、のり弁で有名な「ほっかほっか亭」事業を行う企業、ハークスレイです。

お弁当が主流のほっかほっか亭がつくる未来のお弁当は、その名も「ワンハンドBENTO」。野菜などで作った食べられるシートやのりで、ご飯や具材を「おにぎらず」のような形で包み、さらにその上にフライなどのおかずがのっています。

たとえば、白身フライがドンとのったワンハンドBENTOの「のり弁」は、一見食べにくそうに見えますが、こぼれないように形や袋が工夫されているので、最後までキレイに食べることができます。またワンハンドで食べられるよう重ねたことで、玉子焼きやちくわ磯部などの味わいはそのままに、おかかやからしマヨネーズが絶妙なタイミングで口の中に入ってきてくれるのも魅力です。

ヘルシーさを求めるなら、おすすめは「ベジカレー」。ご飯とご飯のあいだにサンドされたキーマカレーは、大豆ミートで作られており、スパイシーながらもまろやかな味わい。上にのった焼きレンコンが、食感にアクセントをつけてくれています。最大の特徴は自然な甘さを演出するにんじんシート。がっつりだけどヘルシーなカレーを手軽に食べたい人におすすめです。

2050年の自分をリボーンさせる体験

カラダ測定ポッドで健康データを測定し、そのデータをもとに25年後の自分に出会い、さまざまなミライのヘルスケアや都市を体験したあとは、「リボーンパレード」が待っています。

大きなスクリーンの前にある“たまごマーク”にリボーンバンドをタッチすると、「ミライのヘルスケア」や「ミライの都市」で体験した内容と、それに関連する測定データの項目が投影されます。実は、「ミライのヘルスケア」や「ミライの都市」を体験したことで、アバターを作ったときの健康データのランクが上昇し、生まれ変わった「ミライのじぶん」に出会えるという仕組みなのです。

生まれ変わった未来の自分が楽しそうに踊ったり、走ったりする姿は、現在の自分よりも元気にはつらつとしているように見えます。そして、そんな元気な未来の自分を現実のものにするためには、パビリオン内で体験したことを楽しかったで終わらせるのではなく、行動に移すことが大切。それにより本当の意味での未来が変わります。一連の展示を通し、「行動を起こせる人に、明るい未来はやってくる」と伝えているのかもしれません。

「リボーンパレードでは、視覚ランクが『C』から『B』に上がるなど、未来を体験することで、健康データがどのように変わるのかを確認できるので、モチベーションを上げたり、次の行動を考えたりするきっかけになると思います。

『ミライのヘルスケア』や『ミライの都市』を体験したあとに、『食生活を見直してみようかな』『目を休める時間を増やそうかな』など、ささいなことでもいいので、今の自分に足りないものに気づくきっかけになったらうれしいです。

ちょっとしたことであっても、行動することで未来はプラスに変えられる。希望をもって何かを続ければ、それは必ず未来につながります。ぜひ『ミライのヘルスケア』や『ミライの都市』を体験しにきてください」

2050年の大阪は、駅や商業施設などの至るところに「カラダ測定ポッド」が設置され、手軽に健康状態が確認できるようになっているかもしれませんし、再生医療が進み、今よりももっと病気が治りやすくなっている可能性も十分にあります。

2050年を25年も先と感じる人もいるかもしれません。でもそれは、今の積み重ねの先にあるもの。パビリオンを出た瞬間から次の未来は始まっています。まずは1周2kmある大屋根リングを歩いて、有酸素運動をしてみるのもいいかもしれませんね。

Profile

公益社団法人 2025年日本国際博覧会大阪パビリオン 総務調整グループ 広報・催事課長代理 / 小村勝彦

1991年大阪市に入職。2023年4月より大阪府と大阪市、民間企業の職員で組織される「公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン」に配属され、パビリオンの運営、広報等の業務を行う。大阪ヘルスケアパビリオンでの体験が何かの行動に繋がることを期待しながら、多くの人に来館いただき楽しんでもらえるよう努めている。

HP

取材・文・撮影=榎木由紀子