生成AIの普及が急速に進み、「生成AI時代」とも呼ばれる近年。ビジネスや日常生活など、幅広いシーンで生成AIが活用されるようになり、私たちに多くの恩恵をもたらしています。

生成AIは、使い方次第で日々の暮らしをさらに楽しく、便利にできるツールです。今回は、AI専門メディア「AINOW」の編集長を務め、AI領域に精通し幅広く活躍されている小澤健祐(おざけん)さんに、日常生活で生成AIを使いこなすためのヒントを紹介していただきます。

私たちの日常を変える?

生成AIの進化で広がる可能性

2022年11月にChatGPTが公開されて以降、全世界で爆発的に普及した生成AI。その技術は驚くべきスピードで進化を続けています。

「これまではテキスト情報や画像生成といった、1種類の情報のみを処理する生成AIが主流とされてきました。しかし、最近はテキストや画像、音声、動画など、さまざまな形式のデータを横断的に処理する『マルチモーダルAI』が目覚ましい発展を遂げており、これまで以上に幅広い分野での活用が期待されています。

今後はメッセージアプリや動画サイトなど、私たちが普段から利用しているサービスやコンテンツにも、生成AIが組み込まれていくと予想されています。生成AIは、私たちの生活に欠かせない、身近な存在になりつつあります」(「AINOW」編集長・小澤健祐さん、以下同)

押さえておきたい三大生成AIサービス

近年はChatGPTを筆頭に多種多様な生成AIサービスが登場し、ビジネスの現場をはじめ、日常生活のあらゆる場面で生成AIの便利な機能を取り入れられるようになりました。なかでも生成AI初心者におすすめなのが、対話型AIチャットツールの三大サービスとも言われる「ChatGPT」「Gemini」「Claude」です。

・ChatGPT

OpenAI社発の「ChatGPT」は、まるで人間と対話しているかのような自然言語処理と高い回答精度で公開直後から話題を集め、生成AIブームの先駆けとなりました。

「文書の作成や要約、翻訳のほか、音声や画像の認識・生成など、非常に汎用性が高いサービスです。ビジネス利用だけでなく、日常使いもしやすいです」

・Gemini

「Gemini(ジェミニ)」は、2023年12月にGoogleが発表した次世代のマルチモーダル生成AIモデルです。GmailやYouTubeなど、Googleが提供する各種サービスとの連携ができるという大きな強みがあります。

「ビデオ通話中に『ここに何がある?』と聞くと、通話画面に映るものを認識して回答してくれたり、動画の内容を解析して記事を生成してくれたりと、マルチモーダル性に優れています」

・Claude

「Claude (クロード)」は、OpenAI出身のメンバーが立ち上げたスタートアップ企業、Anthropic社によって開発されました。他の生成AIサービスと比べ、より人間的で自然な言語表現が可能です。

「Claudeが出力する回答は言い回しがとても自然で、AI業界でもきれいな日本語に強いと評価されています。記事作成やメールなど、テキストの生成に便利です」

これらのサービスはいずれもモバイルアプリがリリースされており、スマートフォンで気軽に利用することができます。まずは登録して、無料プランから試してみてください。

生成AIを使いこなすカギは「プロンプト」にあり!

実際に生成AIサービスを使い始めてみたはいいものの、とんちんかんな回答ばかりで上手く使いこなせないパターンも多いのではないでしょうか? 実は、それには「プロンプト(=AIに与える指示)」の質が大きく影響しています。

「例えば、物件検索サイトで部屋を探すとき、住みたい部屋の条件を指定しますよね。ざっくりした条件を入れただけだと、希望にぴったり合致する物件が埋もれてしまったり、条件がほとんど合わない変な物件ばかりが引っかかったりしてしまいます。

それはAIも同様で、具体的な条件を指定してあげないと、ユーザーが意図しない的外れな回答が返ってきてしまいます。単に『○○して』とだけ伝えるのではなく、指示の内容や目的を明確にして、細かく整理することが重要です」

プロンプトを整理するコツは、「指示」「目的」「参照情報」「出力形式」の4つの基本要素を押さえること。知りたい情報や出力したい形式などを項目に分けて入力します。

【プロンプトの基本要素】

# 指示 AIに何をしてほしいかを具体的に入力する

# 目的 「上司への報告文作成のため」など、出力結果を使用するシーンを指定

# 参照情報 要約したいテキストや解析する画像などを指定

# 出力形式 表形式、会話形式など、内容に合った出力形式を指定

プロンプトを作成する際、指示は必ず先頭に置きます。項目を追加する場合は、「#」などの記号で区切ると良いでしょう。

「使用シーンに応じて条件やターゲット、注意事項などの項目を追加して、より細かく情報を入力していきます。一見難しそうに思えますが、たったこれだけで出力結果の精度は大きく変わってきます」

日常生活に取り入れたい!

暮らしの中の生成AI活用術5選

生成AIを使って、日常の困りごとを解決する方法について、引き続き小澤さんに解説していただきます。今回は、2024年5月にリリースされたChatGPTの新モデル「GPT-4o」を使用します。

ChatGPTのアカウント登録や基本操作についてはこちら↓

GPT-4oを利用する場合、基本的には有料プランである「ChatGPT Plus」へのアップグレードが必要です。有料プランでは、画像や音声の入力・生成や最新の情報を使った回答など、より高度な機能を利用できます。ただし、利用回数や一部機能に制限はあるものの、無料プランのユーザーでもGPT-4oの利用が可能です(2024年6月現在)。

ではさっそく、日常生活での活用法を見ていきましょう。

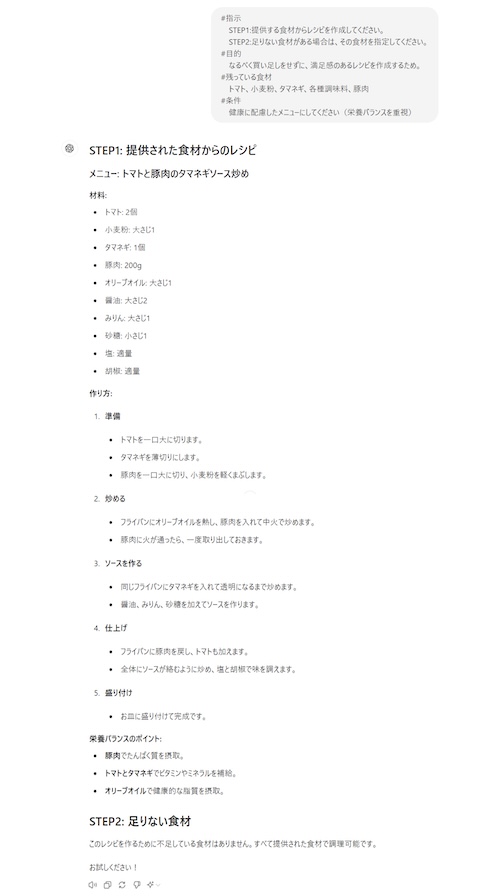

1.家にある食材からおいしいレシピを生成する

買い物に行きたくない、でも冷蔵庫にある食材だけで作れる料理を探すのは大変……。そんなときは、AIにレシピを生成してもらいましょう。まずは先ほど紹介したプロンプト作成のヒントを参考に、テキストのみでプロンプトを作成します。なお、テキスト入力のみであれば無料版のGPT-3.5でも出力が可能です。

【プロンプト例】

#指示

STEP1:提供する食材からレシピを作成してください。

STEP2:足りない食材がある場合は、その食材を指定してください。

#目的

なるべく買い足しをせずに、満足感のあるレシピを作成するため。

#残っている食材(=参照情報)

トマト、小麦粉、タマネギ、各種調味料、豚肉

#条件

健康には配慮したメニューにしてください(栄養バランスを重視)

「ポイントはSTEP1・2のように指示を2段階に分けて入力することです。長文のプロンプトだとAIに指示内容が伝わりづらいので、指示が2つ以上になる場合は情報を細かく分解してみてください」

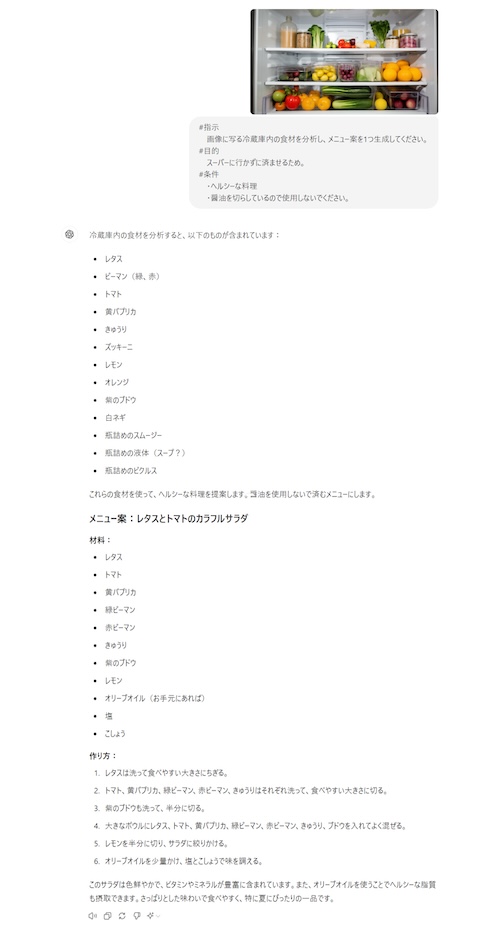

テキスト入力だけでなく、画像認識機能を使ってレシピを生成することも可能です。冷蔵庫の中身を撮影してチャット画面にアップロードします。

「AIが冷蔵庫内にどんな食材があるのかを分析して、それに応じたメニューを生成してくれます。分析できない食材があっても、『おそらく○○』というように食材の予測までしてくれます」

2.食事内容を撮影してカロリー推定をしてもらう

料理の写真をもとに、AIに推定カロリーを計算してもらいます。

「画像で判断できる限りですが、大まかなカロリーを計算してくれます。詳細な成分分析までは難しいかもしれませんが、1日の総摂取カロリーを計算するための指標になりますね」

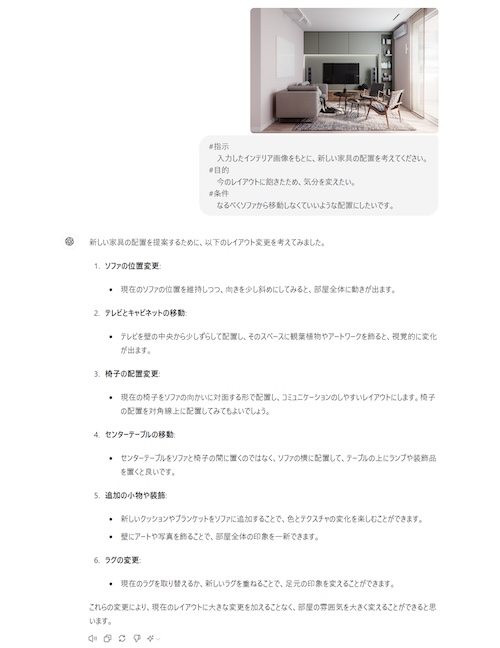

3.インテリアの配置換えを提案してもらう

家具の配置に迷ったら、部屋の写真を撮影してAIに模様替えのアイデアをもらってみましょう。

「写真からわかる範囲で配置換えの提案をしてもらいました。どんな部屋作りをしたいか、目的や条件を入力すると、より詳細なアイデアをもらえます」

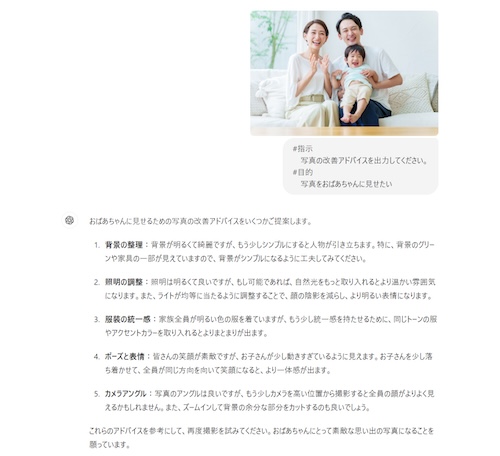

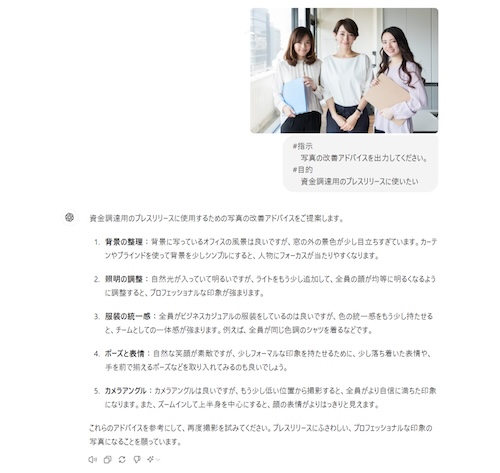

4.写真撮影の改善方法についてアドバイスをもらう

撮影スキル向上のために、構図や背景について誰かに意見をもらいたい……。そんなときは、撮影した写真をもとにアドバイスをしてもらいます。

「使用目的を入力すると、それに応じたアドバイスをしてくれます。例えば『写真をおばあちゃんに見せたい』から『資金調達用のプレスリリースに使いたい』に変更すると、ビジネスシーンでの使用に適した回答が返ってきます」

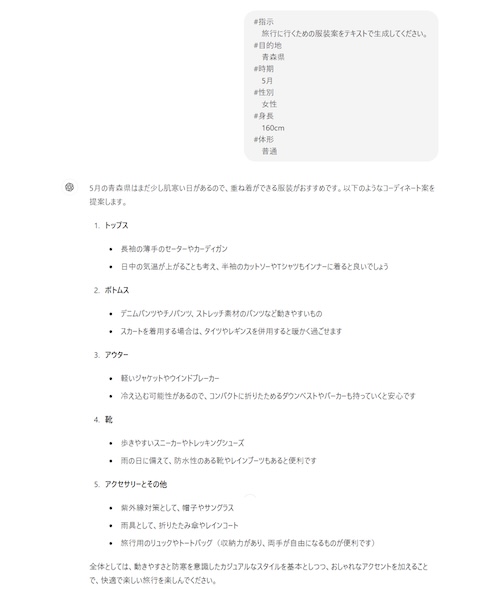

5.旅行先の環境に適したコーディネートを提案してもらう

旅行先にどんな服を持って行くか迷ったら、目的地の気候や観光に適した服装を提案してもらいましょう。プロンプトには旅の目的地や時期、性別、身長など詳細な情報を入力します。

有料プランの機能ですが、提案されたコーディネートをもとに参考画像を生成することも可能です。

「『全体的に可愛くしたい』など、好きなテイストを指定するのも良いでしょう。コーディネートが気に入ったら、Googleの画像検索を使って似たアイテムを探すこともできます」

上記の他にも、使い方はいろいろ。テニスの練習メニューを作ってもらったり、音声認識機能を使って英会話練習の相手をしてもらったり、プロンプトを応用するだけで、幅広いシーンで活用することができます。

ただし、生成AIを利用するにはこんな注意点も。

「生成AIは、ユーザーが入力したデータを学習して回答を生成するので、入力した情報が他ユーザーの回答に組み込まれてしまう可能性は否定できません。名前や住所など個人が特定できる情報や機密情報の入力は避けましょう。

また、生成AIの出力結果をすべて鵜呑みにするのではなく、事実かどうかを見極めることも大切です。通常のインターネット利用と同様に、情報の扱い方には注意が必要です」

無限の可能性を秘める生成AI。みなさんも日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか?

Profile

「AINOW」編集長 / 小澤 健祐(おざけん)

日本最大のAI専門メディア「AINOW」編集長。「人間とAIが共存する社会をつくる」のビジョンのもと、ディップ株式会社で生成AI活用推進プロジェクトに携わるほか、 1000本以上のAI関連記事の執筆、AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇、講演、メディア出演など、AI領域で幅広く活動している。株式会社Cinematorico 共同創業者兼COO、株式会社テックビズ/PRディレクター、株式会社Carnot/事業戦略担当、Cynthialy株式会社/顧問 、日本大学次世代社会研究センター/プロボノとしても活躍。一般社団法人生成AI活用普及協会の協議員も務める。著書に『生成AI導入の教科書』(ワン・パブリッシング)。

取材・文=粟屋芽衣(Playce)