厳しい寒さが続く季節にとくに注意したいのが「ヒートショック」です。ヒートショックとは、寒暖差による急激な血圧の変化によって起こる現象。高齢者に多い現象のイメージがありますが、実は若い世代の人にも起こる可能性があるのをご存知でしょうか。

今回は、東京都市大学教授で「お風呂の専門家」としても知られる、医学博士の早坂信哉先生に、ヒートショックのリスクとその予防方法について教えていただきました。

CONTENTS

急激な温度変化が命取りに……

「ヒートショック」とは?

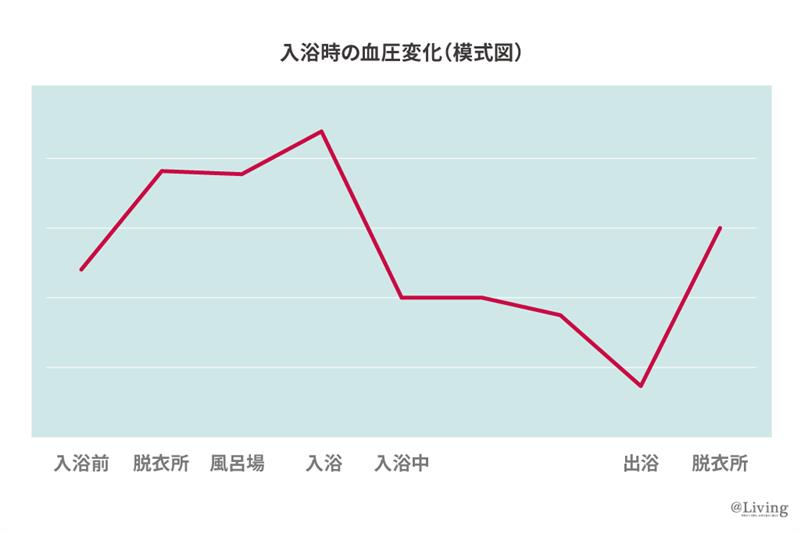

ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心臓血管系の疾患を引き起こす現象です。短時間で急激な温度差にさらされると、血圧が急上昇または急降下し発症するリスクが高まります。

「ヒートショックは冬場の浴室や脱衣所で発生することが多いと言われています。多くの家屋では、リビングなど生活の場として使われる空間の日当たりが優先されるため、浴室や脱衣所は日当たりが悪く、なかでも冬は冷え込みやすい環境になります。

そのため、浴室や脱衣所で発生しやすくなるのです。実は、入浴時以外にも、ゴミ出しや洗濯物を外に干すなど、短時間の外出時にも寒暖差で発症する可能性はあります」(医学博士・早坂信哉先生、以下同)

ヒートショックが原因で亡くなる方は、統計上は「浴室内での溺死」などと記録されることが多く、正確な人数は不明です。しかし冬場の溺死者数が圧倒的に多いことから、「そのうち7~8割程度はヒートショックが関与しているのではないかと考えられます」と早坂先生は指摘します。

高齢者以外も発症しやすい?

ヒートショック「山型」と「谷型」の違い

早坂先生によると、ヒートショックには、血圧が急激に上昇することで起こる「山型」と、逆に血圧が低下することで起こる「谷型」の2つのタイプがあるそうです。

・山型ヒートショック

一般的に知られているヒートショックは、この山型ヒートショックです。暖かいリビングから寒い脱衣所に移動するときや、寒い浴室から熱い湯船に入るときなどに血圧が急上昇し、脳内出血や脳梗塞、心筋梗塞や狭心症などの健康被害を引き起こします。

「高齢者は血圧が変動しやすく、山型ヒートショックの発生リスクが非常に高いです。とくに糖尿病や高血圧といった持病を抱えている方は、動脈硬化によって血管の柔軟性が失われ、血管が破れたり詰まったりしやすいため、ヒートショックのリスクはさらに高まります。過去に脳卒中や心筋梗塞、狭心症などの既往歴がある方も注意が必要です」

・谷型ヒートショック

谷型ヒートショックは、山型ヒートショックとは反対に、血圧の急激な低下によって起こります。山型ヒートショックは高齢者に多く見られますが、谷型ヒートショックの場合は全世代に発症のリスクがあります。

「湯船から立ち上がる際に、頭がぼーっとしたりクラクラしたりしたことはありませんか? 谷型ヒートショックは、血圧の低下によって一時的に脳への血流が不足することでめまいや立ちくらみが引き起こされ、そのまま長時間意識を失ってしまうケースもあります」

谷型ヒートショックになりやすい入浴習慣には、長風呂や飲酒後の入浴などが挙げられます。

「お風呂にスマホを持ち込んで動画を見たり、マッサージやボディケアをしたりして、つい長風呂をしてしまう方も多いかもしれません。しかし、入浴時間が長すぎると、脱水を引き起こすなど体に大きな負担がかかります。また、飲酒直後は血圧が低下していることが多いのですが、入浴によってさらに血圧が下がる可能性もあります」

年齢を問わず、誰にでも起こりうる谷型ヒートショック。とくに女性は、もともと血圧が低い人や貧血気味の人が多いため、発症リスクが高まります。意識障害を起こすと、最悪の場合、倒れた際に頭を打ったり、湯船で溺れたりするなど事故につながる危険性もあるため、若い世代でも入浴時は十分に注意が必要です。

お風呂に入る前に要チェック!

3つのヒートショック対策

それでは、家庭内でのヒートショックを防ぐにはどうすればよいのでしょうか? 脱衣所と浴室でできることを3つご紹介します。

対策1.入浴前に脱衣所と浴室を温める

冷気がこもりやすい脱衣所や浴室は、リビングや寝室などの生活空間に近い温度に保つのが望ましいそうです。

「おすすめは、脱衣所への小型の暖房器具の設置です。リビングと脱衣所の間のドアを開けて暖かい空気を通す方法も効果的。浴室に関しては、浴室暖房機能があればぜひ活用してください。もしそのような機能がない場合は、入浴前に1~2分程度、床にシャワーをかけたり、浴槽にお湯を張る際にふたを外してたり、ちょっとしたひと手間で浴室全体を温めることができます」

対策2.湯船のお湯の温度を42℃以下に

「42℃以上の熱いお風呂は血圧を急上昇させる可能性があり、とても危険です。人によって好みの湯温はあると思いますが、湯温は40℃程度が望ましいでしょう。

長湯しすぎないよう、入浴時間は長くても15分程度に留めるのがベター。また、かけ湯をせずに湯船に入ることも、実はヒートショック発症のリスクを高めます。必ずお湯で体を流してから入るようにしてください」

対策3.湯船から出るときは、ゆっくり動く

「立ちくらみを防ぐため、湯船から立ち上がる際は、20秒ほどかけてゆっくり動くようにしてください。浴槽のフチや手すりなどを使い、体を支えながらゆっくりと立ち上がりましょう。いったん浴槽のフチに腰をかけて、少し休んでから立ち上がるのもよいでしょう。

また、浴槽から出る前に手を冷水に浸すのも、立ちくらみ防止に効果的です。手先を冷水で冷やすと血圧が少し上がるので、血圧を安定させられます」

日本の家は寒すぎる……

室内は全部屋18℃以上を保とう

ヒートショックを防ぐには、脱衣所や浴室だけでなく、家全体を温かく保つことも大切です。WHO(世界保健機関)は、冬の室温を18℃以上に保つことを推奨していますが、断熱性の低い家屋が多い日本では、この基準を満たしていないケースが多いのが実情です。

早坂先生は、「室温が低いと、ヒートショックを含むさまざまな健康リスクが高まります。リビングや寝室以外の部屋にも空調を入れておくなど、家全体を最低でも18℃以上に保つ工夫が必要です」と言います。

早坂先生によると、理想的な室温はさらにプラス2℃高い20℃だそう。この室温をすべての部屋で維持するために早坂先生が推奨するのは、家全体の温度を均一に近づけられる「高断熱での全館空調システム」の導入です。

とはいえ、全館空調はコストがかかるうえ、賃貸物件や築年数の古い家では導入が難しいもの。そこで、手軽にできる断熱方法も教えていただきました。

「冷気が部屋に入り込む主な原因は窓なので、断熱性の高い厚手のカーテンを使うといいでしょう。カーテンの丈が短いと冷気が下から入り込んでしまうため、床まで届く長さのものがおすすめです。また、窓ガラスに梱包材として使われる気泡緩衝材を貼るだけでも、断熱効果が大きく向上します」

適切な対策をしながら

健康的で楽しいお風呂ライフを

どんなに対策をしていても、体調や状況によってはヒートショックが起きる可能性はあります。では、万が一ヒートショックを発症した場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

「浴室の場合は溺水事故を防ぐために、浴槽から離れることが最優先です。立ちくらみや視界が暗くなるような感覚があっても、浴槽の中には戻らず、洗い場や脱衣所に移動してから横になりましょう。

谷型ヒートショックの場合、脳の血流量が不足している状態ですので、頭を低くした姿勢で横になるのが効果的です。

一人暮らしの方は、発症時にすぐに助けを呼べるよう、日ごろからスマートフォンを浴室に持ち込んでおくのもいいですね」

「もし家族や友人がヒートショックを起こした場合も、同様に溺水事故防止を優先してください。浴槽でぐったりとしている方を発見したら、鼻と口がお湯に浸からないように体を支えながら、速やかにお風呂の栓を抜いてください。

その後、可能であれば浴槽から出し、顔を横に向けた状態で寝かせ、吐瀉物でのどを詰まらせないようにしましょう。自己判断は非常に危険ですので、応急手当をした後は必ず救急車を呼んで医師の判断を仰いでください」

近年は浴室内の異常を検知して家族や関係者に通知する浴室対応の見守り機器など、ヒートショックを防ぐさまざまな技術や製品が開発されています。身近に高齢者や、ヒートショックのリスクが高い持病・既往歴をお持ちの人がいる場合は、こうした機器の導入も検討してみてはいかがでしょうか。

シンセイコーポレーション 「ヒートショック予防 浴室モニター『HCU』」

参考価格 20万円(税込)

「とはいえ、ヒートショックが心配だからといって、お風呂を避けてしまうのはもったいないことです。お風呂には、リラックスできたり、血行促進効果を得られたりと、体にとってうれしい効果がたくさんあります。ヒートショックに気を付けながら、安全に入浴を楽しんでほしいですね」と早坂先生は話します。

無理のない範囲で対策を取りながらお風呂の時間を楽しみ、毎日の健康づくりに役立てていきましょう。

Profile

医学博士 / 早坂信哉

東京都市大学人間科学部教授・温泉療法専門医。一般財団法人日本健康開発財団温泉医科学研究所所長。25年以上にわたり4万人以上の入浴を調査してきた、入浴・温泉に関する医学研究の第一人者。数多くの雑誌やテレビなどで特集が組まれ、メディアにも多数出演。著書に『最高の入浴法』(大和書房)など。

HP

取材・文=粟屋芽衣(Playce)