レストランのメニューやイベントのインビテーションカード(招待状)などで流麗な英字を見たことがある人は多いでしょう。こうした美しい手書き文字の手法は「カリグラフィー」と呼ばれ、最近では手軽に取り組めるツールなどが販売されるなど、注目を集めています。

今回はカリグラフィーのなかでも近年人気の「モダンカリグラフィー」作家、島野真希さんに、モダンカリグラフィーの楽しみや、“トラディショナル”カリグラフィーとモダンカリグラフィーの違い、これからカリグラフィーをはじめようとする人へのおすすめの学び方などを聞きました。

「より良いウェディングを。」と始めたモダンカリグラフィー

島野さんがモダンカリグラフィーと出会ったのは、結婚と出産を経て独立を考えたことがきっかけだったといいます。幼稚園時代に書道をはじめ、賞をいくつも獲得。その後、書道から離れた期間もありましたが、就職先の「Plan・Do・See」(プラン・ドゥ・シー/結婚式場やホテル、レストランの運営会社)で文字の才を認められ、結婚と出産を機に「書」で身を立てようと周りからのアドバイスを求めていました。

そんな折、たまたま日系アメリカ人のアートディレクター、ジョー・マスザワさんから「アルファベットもやってみたら? アメリカではモダンカリグラフィーが流行りはじめているのに、日本でできる人がいないから、先陣を切ってみるのはどうだろうか」と提案されたのだとか。

そして、海外のカリグラファーから手ほどきを受けながら、ほぼ独学でモダンカリグラフィーを習得。現在では第一人者としての地位を確立しています。

島野さんがモダンカリグラフィーをはじめた頃は、国内ではほとんど知られていなかったそう。ブログに作品を載せ、Instagramでは「#モダンカリグラフィー」のハッシュタグとともに共有するようになってから少しずつ拡散されていったのだといいます。今ではInstagramで「#モダンカリグラフィー」を検索すると約2万8000件以上の投稿が見つかります。

認知度が上がるとともに島野さんのモダンカリグラフィーの仕事も増え、個人のウェディングで使うアイテム以外にも、ブランドロゴやパッケージ、写真スタジオの撮影用文字の作成、雑誌を含む出版物、文房具メーカーによる教本の監修などを行うまでに。

「カリグラフィー」と「モダンカリグラフィー」の関係は

「習字」と「書道」の違いに似ている

ところで、「カリグラフィー」が流麗な手書き文字の手法であることは先に紹介しましたが、頭に「モダン」が付くと何が違うのでしょうか? 島野さんは「習字と書道の違いに似ていると考えます」と話します。

「習字はお手本があって、均等、均一に限りなくお手本と同じ美しさになるように書いていくもの。書道はその型を踏襲しつつ、独自の運筆で作品にまで昇華させたものです。

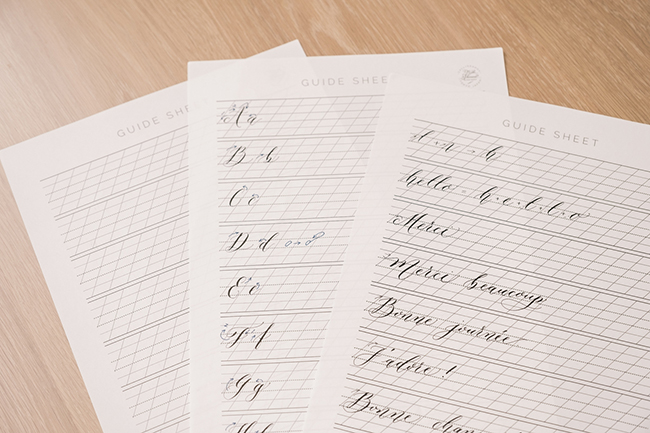

カリグラフィーも、『こう書けば美しくなる』というある程度の正解があって、それに沿って書いていくので、10人いてもだいたいが皆同じような美しい作品に仕上がります。一方、モダンカリグラフィーでは同じ道具を使って同じ方法で書くけれど、人によって文字の形や仕上がりが違う。文字そのものに自己表現の余地がある。きっちり型が決まっているか、独自性があるか、というのが両者の違いと言えますね」(島野さん)

それゆえに、モダンカリグラフィーでは「この文字は、あの人、これを書いたのは別の人」というように、ひと目見れば誰の作品なのかがわかるのだとか。

「モダンカリグラフィーの魅力は、場面に応じ、適宜ベースを崩しながらいくつもの雰囲気を表現ができること」と島野さん。とはいえ、とにかく自由に書けばいいわけではなく、「習字で基本的な美しい型を身に着けなければいけないように、モダンカリグラフィーでも美しい基本形をベースとして身につけていなければデザインできません」とも。

では、これからモダンカリグラフィーを始めたい人はどうすればいいでしょうか?